CIP (Cleaning in place)

CIP, kurz für „Cleaning in Place“, bezeichnet die Reinigung von geschlossenen Systemen direkt vor Ort, ohne dass diese demontiert werden müssen. Dieses Verfahren wird insbesondere in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie eingesetzt, da hier hohe Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit bestehen. Ziel ist es, alle produktberührenden Flächen gründlich zu reinigen und die hygienischen Produktionsbedingungen nach einem Durchgang schnell wiederherzustellen.

Funktionsweise der CIP-Reinigung

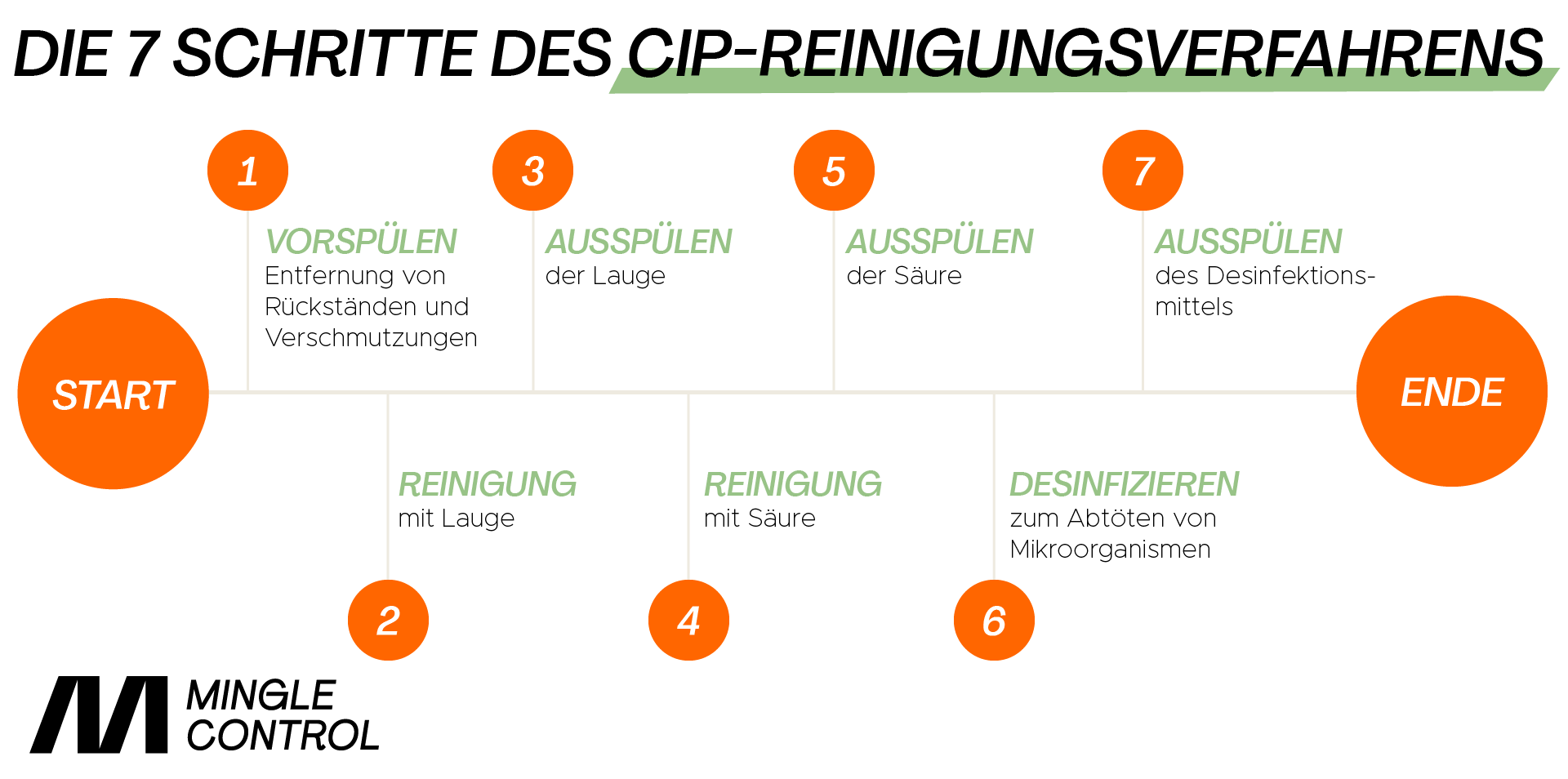

Beim CIP-Verfahren erfolgt die Reinigung automatisch durch ein Zusammenspiel von chemischen, thermischen und mechanischen Prozessen. Dazu wird die Produktionsanlage über verschiedene Reinigungskreisläufe mit Reinigungsmitteln wie Lauge, Säure oder Desinfektionsmitteln gespült. Das Verfahren umfasst in der Regel sieben Schritte: Vorspülen, Laugenreinigung, Zwischenspülen, Säurereinigung, erneutes Spülen, Desinfektion und abschließendes Klarspülen.

Wie läuft das CIP-Verfahren ab?

Das CIP-Verfahren besteht klassischerweise aus 7 Schritten, die je nach Einsatzgebiet aber auch variieren können:

- Vorspülen zur Entfernung von Rückständen und Verschmutzungen

- Reinigung mit Lauge (Reinigungsmittel)

- Ausspülen des Reinigungsmittels mit Wasser

- Reinigung mit Säure zur Entfernung von Kalkablagerungen und Laugenstein

- Ausspülen der Säure mit Wasser

- Desinfizieren durch den Einsatz von Desinfektionsmittel, um Mikroorganismen abzutöten

- Ausspülen des Desinfektionsmittels mit Wasser

Aufbau und Komponenten einer CIP-Anlage

Eine typische CIP-Anlage besteht aus:

Reinigungs- und Frischwassertanks

Heizsystemen zur Temperaturregelung

Förderpumpen für Druck- und Rücklauf

Mess-, Steuer- und Dosiertechnik

Neutralisationsanlagen zur Abwasserbehandlung

Zusätzlich sind Lagerbehälter für Reinigungsmittel und Gebrauchslösungen vorhanden. Die Konstruktion der Anlage berücksichtigt strömungsarme Zonen, Ecken, Kanten und Dichtungen, um eine vollständige Reinigung zu gewährleisten.

Wie kann die Effektivität des CIP-Reinigungsprozesses gesteigert werden?

Wie gut das Endergebnis der CIP-Reinigung ist, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Neben der Art der Verschmutzung und der Beschaffenheit der Produkt berührenden Oberflächen spielen auch folgende Aspekte eine wichtige Rolle:

- Strömungsarme Zonen

- Ecken, Kanten und Dichtungen

- gewähltes Reinigungsmittel

- Konstruktion der zu reinigenden Anlage bzw. des Anlagenbereichs

Welche Vorteile hat das CIP-Verfahren?

Das CIP-Verfahren ist meist ein voll automatisierter Prozess, der perfekt auf die Produktion abgestimmt ist. Zudem kann damit eine gleichbleibend hohe, reproduzierbare Reinigungsqualität mit minimalem Zeit- und Ressourceneinsatz erreicht werden kann. Je nach Anlagen können die Reinigungsmittel im Kreislauf gepumpt und somit wiederverwendet werden, wodurch der Verbrauch und Abfall minimiert und die Umwelt geschont wird. Weitere Vorteile gegenüber einer manuellen oder individuell gesteuerten Reinigung sind die Reduktion der Reinigungszeit, der Energie- und Reinigungskosten sowie die Protokollierung und Messbarkeit.

Wichtige Anwendungsvorteile auf einen Blick:

Zeitersparnis durch automatisierte Abläufe

Geringerer Reinigungsmittelverbrauch

Einfache Überwachung und Dokumentation

Umweltfreundlich durch Ressourcenschonung

Optimale Reinigung auch bei komplexen Anlagen

Unterschied zu SIP-Verfahren

Im Gegensatz zu CIP verfolgt das SIP-Verfahren („Sterilization in Place“) das Ziel, Anlagen nicht nur zu reinigen, sondern auch zu sterilisieren – meist durch Heißdampf oder chemische Mittel. Dieses Verfahren wird ergänzt, wenn eine vollständige Keimfreiheit notwendig ist.